les 17

ateliers en 1789

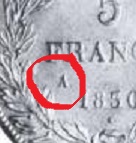

A : Paris

AA : Metz

B : Rouen

BB : Strasbourg

D : Lyon

H : La RochelleI : Limoges

K : Bordeaux

L : Bayonne

M : Toulouse

MA : Marseille

N : Montpellierpetite vache: Pau

Q : Perpignan

R : Orléans

T : Nantes

W : Lille

:

Bruxelles (1939)

:

Bruxelles (1939)

Madrid

( ):

Flans préparés à Madrid, Berne et

Utrecht 1916

):

Flans préparés à Madrid, Berne et

Utrecht 1916

Poissy

( ):

POISSY (société française de monnayage)

1922-1924

):

POISSY (société française de monnayage)

1922-1924

le mat

: Utrecht 1812-1813

Les autres

ateliers ayant existés

A : arras

(1640-1658)

B : Beaumont-le Roger (1940 et 1943-1958)

B : Dieppe (1592-1594)

BD : béarn (1675-1704)

C : castelsarrasin (1914 - 1942-1946)

C : Caen(1655-1658, 1693-1712)

C : Saint lô :(1539-1653, 1659-1693)

CA : Francfort ville libre (1618-1636)

CC : Gênes (1805)

CL : Gênes (1811-1814)

D : Vienne (dauphiné) (1655-1658)

E : Melun sur Loire (1655-1658)

E : Tours (1539-1655; 1659-1772)

F : Angers (1539-1738)

G : Genève pour la france (1799-1805)

G : Poitiers (1539-1772)

G : Grenoble (1489-1503)

H-A : La Rochelle (1539-1837)

I : Limoges (1766 - 1837)

L couronné : Lille (1686-1693)

LA : Laon

LL : Lille (1685)

MC : Monaco

O : Clermont Ferand (1592; 1591-1594); 1610-1772)O : Moulin

(1549-1555)

O : Riom (1555-1591; 1591-1772)

O : Saint Pourzain (1539-1549)

P : Dijon (1539-1772)

Q : Chalon sur Saone (1539-1700)

R : Avignon

R : Nimes (1655-1658)

R : Villeneuve les Avignon: (1539-1654; 1659-1699)

R avec un lis : Gand pour la France (1815)

S : Reims (1690-1772)

S : Troyes (1539-1679)

S couronné : Troyes (1679-1690)

T : Saint Menehold (1539-1551)

T : Turin pour la France (1540-1549)

R : Rome pour la France R couronné (1812-1814)

R : Londres (1815) pour les 20F or

U : Amiens (1571-1578)

U : Troyes (1690-1772)

U : Turin Italie française (1538-1544; 1792-1814)

V : Troyes (1690-1772)

V : Turin (1539-1540)

X : Amiens (1578-1772)

X : Besançon (1693-1772)

X : Villefranche (1539-1548)

Y : Bourges (1539-1772)

Z : Grenoble (1539-1772)

Z : Saint Pouçain (1529-1531)

Dans le

but de contrôler la production et la mise en circulation

des monnaies, les autorités monétaires firent graver des

marques afin de distinguer les ateliers quand leur nom

n'apparut plus explicitement, quand les mêmes types furent

frappés par plusieurs ateliers, d'identifier le responsable

de la fabrication, le maître d'atelier essentiellement,

ou le graveur, afin aussi de distinguer les différentes

émissions d'une même espèce du même type dont les conditions

avaient été modifiées par une mutation.

Ces systèmes

de différents étaient des codes dont le déchiffrement

ne nous est guère permis que lorsqu'on dispose de sources

écrites qui les explicitent. Au Moyen Âge, le différent

est matérialisé par un motif placé dans le type principal,

en cantonnement de la croix, en remplacement de la croisette

initiale de la légende, en fin de légende, en ponctuation

ou séparation des mots de cette légende, ou encore sous

telle lettre de la légende, ou par modification de la

forme d'une lettre.

Les différents d'ateliers correspondent donc avec la relative

uniformisation d'un monnayage par une autorité qui dispose

de plusieurs unités de fabrication. Ainsi au XIIIesiècle,

temps du denier tournois monnaie unique du roi, des ponctuations

diférentes affectent les légendes sans qu'on puisse les

interpréter, ni même affirmer qu'il s'agisse uniquement

de différents d'ateliers. Même lorsque les symboles distinctifs

se multiplient sur le monnayage étoffé de Philippe le

Bel, nous n'en avons pas encore la clef de lecture.

Au XIVesiècle,

il y eut de façon certaine des différents d'ateliers sur

les monnaies royales, mais choisis librement par les maîtres

plus que par l'administration centrale des monnaies. Quelques

différents par symbole ou lettres ont été déchiffrés pour

des ateliers de Jean le Bon. Après 1360, l'Aquitaine anglaise

distingue ses ateliers par l'initiale du nom de lieu en

fin de légende, comme P pour Poitiers.

Après la

reconquête, Charles V conserve ce système. Ce choix fut

aussi utilisé dans le duché de Bretagne.

En 1389, les monnaies royales françaises furent marquées

d'un point secret, placé sous une lettre précise de la

légende, le point sous cette lettre indiquant l'atelier.

Ainsi l'atelier de Paris était représenté par un point

sous la 18e lettre de la légende. Par la suite, ce système

ne fut pas le seul utilisé pour différencier les ateliers.

Dans le royaume divisé de "l'après-Azincourt",

le Dauphin Charles donna des lettres en fin de légendes

aux ateliers ouverts par lui et les Anglais un symbole

à la place de la croisette initiale, couronne, léopard.

Dans la seconde phase de son règne (1436-1461), Charles

VII a tant d'ateliers, même s'ils ne fonctionnent pas

en même temps, que lettres et symboles sont autant utilisés

comme différents que les points secrets, les lettres des

légendes n'étant pas assez nombreuses.

Après la

reconquête et malgré la fermeture de nombreux ateliers,

ces particularités persistèrent par tradition, par commodité.

En 1540, on décida que les points secrets seraient remplacés

par des lettres d'atelier, placées à l'exergue dans le

champ. Paris avait ainsi la lettre A. On la plaçait parfois

au cœur de la croix du revers, puis elle coupa la légende

quand il n'y eut plus de séparation marquée avec le champ.

Cependant, des points secrets subsistèrent concurrement

aux lettres pour quelques ateliers jusqu'au règne de Louis

XIII. Quelques symboles survécurent sous François Ieret

Henri II, d'autres réapparurent momentanément à la faveur

des désordres liés aux guerres de Religion et d'autres

encore apparurent après des annexions, en Béarn, à Besançon,

ou bien on doubla la lettre, MM puis AA à Metz, LL à Lille,

BB à Strasbourg.

Ce système survécut à la Révolution et perdura jusqu'à

ce que Paris reste le seul atelier français (1878).

Les différents de maître d'atelier ou de graveur prirent

d'abord les emplacements et les formes les plus variées,

se combinant parfois avec le différent d'atelier, puis

à partir du XVIesiècle furent généralement placés en fin

de légende de revers, avant le millésime quand il y en

eut. À partir de la Révolution, généralisant une pratique

amorcée au XVIIIesiècle, les marques des directeurs d'ateliers

et des graveurs généraux furent gravées à l'exergue des

pièces. Depuis 1880, la corne d'abondance symbolisant

la Monnaie de Paris remplace la marque de directeur. On

reproduisait en outre la signature du graveur ayant créé

le type empreint sur la pièce. Ces usages sont encore

en vigueur actuellement.

La nouvelle émission d'une monnaie à un titre et un poids

différents, décision de l'autorité émettrice, se traduisait

dans une marque distinctive choisie par elle. Ce fut d'abord

souvent le cantonnement de la croix par un symbole, qu'on

pouvait déplacer d'un canton à un autre, puis qu'on multipliait,

qu'on remplaçait par un autre ou auquel on ajoutait un

autre symbole. Comme une certaine logique présidait au

choix de ces différents d'émission, on peut, en l'absence

de sources d'archive, essayer de reconstituer l'ordre

de la série.

Ensuite,

d'autres modes se développèrent en plus. On modifia la

ponctuation de la légende, une lettre de la légende, la

croisette initiale, un élément du type, la marque d'atelier.

Cependant ces différents manifestant souvent une altération

monétaire devaient être plus discrets que les autres,

voire secrets.

Paris

Paris Lilles

Lilles